急性期脳梗塞

診断、治療方針決定で高まる

画像診断の有用性

Stanford University Medical Center

Gregory Albers氏に聞く

新たなステント型血栓回収デバイス““SolitaireTMFR”の治療成績が公表されるなど、急性期脳梗塞治療をめぐる、デバイスの進歩が目覚ましい。一方で、急性期脳梗塞治療のベストストラテジーを構築する上で、診断、治療方針の決定における画像診断の重要性が高まっている。Medical Center(Stanford Stroke Center Directer)のGregory Albers氏に、急性期脳梗塞治療を取り巻く現状と、画像診断をいかに、臨床現場に取り入れるべきか、話を聞いた。

―急性期脳梗塞治療をめぐっては、新たなデバイスとして、ステント型血栓回収デバイス“SolitaireTMFR”の臨床成績が公表されました。

Albers氏 SolitaireTMFRは、新たなデバイスとして2012年1月31日、米国・FDAから承認を受けました。機械的血栓回収デバイスとしては、すでにMerci Retriver、Penumbraがよく用いられています。

このような中で実施された、SolitaireTMFRの臨床試験は、Merci Retriverとの臨床成績を直接比較したものです。SolitaireTMFRで有意に良好な頭蓋内出血を伴わない再開通率が示されたわけです(表参照)。この結果として、米国ではSolitaireTMFRが治療選択肢の1つになると思います。

ただ、現時点では、試験に参加した18施設にしか手技を習得した医師がいないため、今後医師の教育を含め、広がるまでには少し時間がかかるのではないかと思います。

現在では、さらに同様のデバイスの開発に多くの企業が取り組んでおり、数年後にはさらに多くのデバイスが臨床現場に登場することが予測されます。その中で、どのデバイスが最適か明確にすることは難しいですが、第一世代のデバイスよりも治療成績が良好になると期待しています。

t-PA適応“tareget mismatch”症例では再灌流が有用?

―日本では、2010年4月にMerci Retriver、2011年6月にPenumbraシステムが承認されました。2つのデバイスの登場で、米国の治療はどう変わりましたか?

Albers氏 t-PAの経静脈投与は有効な治療法ですが、中大脳動脈近位部や内頚動脈などでは、t-PAの治療効果が十分ではないことが指摘されています。デバイスはこれらの部位に対し、高い治療効果を上げています。また、t-PAの治療可能時間(time window)を過ぎた症例で、t-PAの投与対象にならない患者も、機械的血栓回収の対象となります。

現在ではtime windowを過ぎたとされる、発症から6~12時間経過した症例であっても、 “target mismatch”症例では再灌流療法が有用であることも大規模臨床試験「DEFUSE2」のサブ試験の結果から分かってきました。

Target mismatchとは、MRIの灌流強調画像(PWI)と拡散強調画像(DWI)を完全自動で解析する“RAPID”を活用し、血流が低下しているものの組織障害がないことを言います

。

早ければ来年初頭には結果が公表される、頸動脈ステント留置術(CAS)とt-PAの治療効果を比較した「IMS3」の結果から、ベストストラテジー構築に向けた、患者選択のエビデンスが構築されることに期待しています。

ABCD2スコア 画像診断と組みあわせてリスク評価を

―急性期脳梗塞治療でのベストストラテジー構築において、画像診断の有用性も指摘されていますね。

Albers氏 画像診断の選択肢は、CT、CTアンギオグラフィー(CTA)、MRIなど数多くの選択肢があります。単純CTを最初にとる施設も多く、有用だと思いますが、私はMRIのDWIが最も有用だと考えています。日本のようにMRIの普及が進んでいる国では、是非MRIを活用して欲しいですね。

DWI陽性患者では、脳卒中のリスクが高いことが臨床試験でも分かってきました。ただ、早急にMRIにアクセスできない施設では、造影剤を用いる、CT perfusion(CTP)が有用だと考えています。

また、一過性脳虚血発作(TIA)の患者を対象に考えた場合は、ABCD2スコアが用いられています。しかし、さらに画像診断の結果を併せて、患者のリスクを考えることで、脳卒中の再発を予測しやすいのです。DWIが陽性の患者では、数日間の脳卒中発生リスクは約7.1倍とのデータもあります。t-PA施行後の患者であっても、DWI陽性であれば、入院し、さらに2日間程度経過観察を行うことで、より安全にt-PA療法を施行することができます。一方で、DWI陰性であれば、t-PA療法後即日に退院することも可能です。

また、治療に際しても、発症リスクの高い患者には、TIAにしても虚血性脳卒中にしても、運動、食事療法、抗血小板療法、スタチン、降圧療法など多角的な治療が必要です。薬物療法でも、アスピリン単剤ではなく、クロピドグレルのloading(初回大量投与)や、アスピリン+クロピドグレルの併用など、積極的な治療も可能になると考えています。

SWIFT

SOLITAIRE 症候性頭蓋内出血を伴う

再開通の頻度でMerciに優越性示す

「SWIFT(SOLITAIRETM FR With the Intention for Thrombectomy)」は、、①急性虚血性脳卒中の臨床症状が継続②NIHSS8~29点③アンギオグラフィーで、中大脳動脈M1、M2がTIMI血流分類で0または1④発症8時間以内の治療が可能⑤t-PA静脈投与の対象外または失敗した――などを満たす22~85歳の中~重症脳梗塞患者144例を対象に実施された。

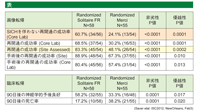

113例(SOLITAIRE群58例、Merci Retriver群(以下、Merci群)55例)対象の中間解析で有効性に2群間で有意差がみられたことから、早期中止がなされている。患者背景には両群間に大きな差はみられなかった。主要評価項目は、症候性頭蓋内出血を伴わない、再開通の成功率。

その結果、主要評価項目は、Solitaire群では60.7%(34例/56例)で、Merci群の24.1%(13例/54例)で非劣性に加え、優越性も示した(非劣性:p<0.0001、優越性:p=0.0001)。

90日後の神経学的予後良好(mRS≦2)は、Solitaire群で58.2%(32例/55例)に対し、Merci群では33.3%(16例/48例)で、Solitaire群で有意な優越性を示す結果となった(p=0.0001、0.017)。

一方、症候性頭蓋内出血の発生率は、Solitaire群の1.7%(1例/58例)に対し、Merci群では10.9%(6例/55例)で、Solitaire群で有意に低い発生率だったが、優越性までは示せなかった(p<0.0001、=0.057、表参照)